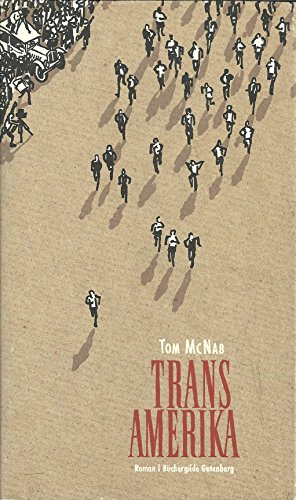

Zu sagen, dass ich aus der Form bin, ist sicher falsch – es würde implizieren, daß ich jemals in Form war. Tatsächlich ist alles Sportliche mir seit jeher fremd. Meine Bestzeit für einen Dauerlauf von einem Kilometer liegt irgendwo im Fünf-Minuten-Bereich, und das war vor fünfzehn Jahren – ich komme aus der Puste, ehe ich auch nur die erste Runde gedreht habe, und es war auch noch nie mein Ehrgeiz, gut in Sport zu sein. Ich habe den Preis dafür gezahlt in Form von Mobbing und Prügeln, da will ich jetzt zumindest in Würde unsportlich sein dürfen. Aber man wird weder jünger noch dünner, und daß ich auf der Arbeit nicht ohne Verschnaufpause die Treppen hochkomme, bekümmert mich, also, ich habe beschlossen, etwas für meine Fitness zu tun. Acht Monate Vollzeitarbeit haben ihr Möglichstes getan, mich in einen schlaffen Sack zu verwandeln – jetzt arbeite ich nur noch Halbtags, und der Rest der Zeit soll mir zur körperlichen wie geistigen Ertüchtigung dienen. Das wichtigste dafür habe ich schon geschafft: Ich habe Trans-Amerika von Tom McNab gelesen, die Bibel der Langstreckenläufer, wie mir der Prospekt der Büchergilde versprochen hat.

Knapp 550 Seiten erfordern Fitness und Ausdauer auch als Leser, aber der Autor war nicht nur Leistungssportler und Trainer, sondern auch Motivationscoach: Und so ist es ihm ein Leichtes, den Leser bei der Stange zu halten. Spannend ist das Buch, und obwohl es 1931 spielt und 1982 erstmals veröffentlicht wurde, ist es auch ausgesprochen aktuell: Die trüben Zeiten der Wirtschaftskrise haben uns doch alle irgendwie wieder eingeholt, und was hilft dagegen besser als Durchhalteparolen – ich will nicht sagen »Yes, we can«, aber es liegt mir auf den Lippen: Meistens ist der Satz ja unangebracht, und im Zusammenhang mit einem Dauerlauf von 5.000 Kilometern quer durch die Vereinigen Staaten kann er aus vielen Mündern kommen, aber nicht aus meinem. Aber ja, ich konnte das Buch lesen, und das habe ich getan, in nur knapp drei Tagen. Und das ist zumindest eine Jahresbestzeit.

Sport ist Mord – aber natürlich nicht, wenn das Buch von einem Motivationstrainer stammt, der den Leser zum Läufer erziehen will. Sauberer Sport bringt niemanden um, selbst wenn man jeden Tag achtzig Kilometer rennend verbringt: Das ist kein Raubbau am Körper, das macht nur fit und hart. Schmerzen an der Achillessehne gehen weg, wenn man nur ein paar Tage in Stiefeln rennt, und auch mit vierzig Fieber lässt sich das tägliche Pensum bewältigen. Diejenigen Läufer, die in ernsthafter Gesundheitsgefahr schweben, sind nur die bösen Deutschen – sie sind natürlich gedopt – und ein armer Kerl, der sich mit der Mafia anlegt. Aber am Laufen allein, merkt euch das, ist noch niemand gestorben.

Aber leider, sobald diese Absicht einmal aufgefallen ist, leidet die Spannung des Buches sehr darunter. Man rechnet nicht mehr damit, dass wirklich jemand ernsthaft verletzt auf der Strecke bleiben könnte, schon allein, weil alle Hauptfiguren unter den Läufern der Spitzengruppe angehören: Selbst Kate, letzte Frau im Rennen und weibliche Protagonistin, läuft um einen von einem Frauenmagazin ausgelobten Geldpreis, für den sie unter den ersten Zweihundert landen muss. Wie es dagegen mit der Motivation aussieht von Menschen, die sich jeden Tag die Seele aus dem Leib laufen und dabei genau wissen, dass sie im hinteren Drittel laufen und keine Chance haben, auch nur einen Dollar für ihre Mühen zu sehen, wird nicht ernsthaft beleuchtet: Ein oder zwei Absätze sind ihnen gewidmet, ihr Eifer nicht in Frage gestellt, und dann geht es weiter mit den Helden. Was schade ist, denn ich hätte gern beide Seiten der Medaille beleuchtet gesehen und mich mit jemandem, der nicht so der Gewinnertyp ist, auch besser identifizieren können.

Mir wäre es lieber, wenn das Buch nur von dem Wettlauf handelte, denn der bringt an sich schon eine Menge Potenzial mit. Stattdessen müssen die Läufer für jede erdenkliche Art der Zuschauerbelustigung sorgen: Boxkämpfe, Highland-Sportfeste, Wettlauf gegen ein Pferd – vorgeblich, um die leeren Kassen des Veranstalters Flanagan zu füllen, aber in Wirklichkeit scheint es nur dem Strecken des Buches zu dienen – als ob es ein dünneres Werk, das dafür beim Thema bleibt, nicht auch getan hätte. Aber ein laufgestählter Körper ist eben unbesiegbar, und wenn ich erst mal laufe, kann ich auch alles andere gewinnen… Oder was will mir der Autor damit sagen?

Völlig verkorkst ist der dann Schluss – ärgerlich, soviel gutes Material verkommen zu lassen, nur damit am Ende dann nochmal alles offen ist und sich spannender verkaufen lässt: Es ist nicht spannend, es ist nur ärgerlich. Ein offensichtlicheres, aber ehrlicheres Ende hätte mir und dem Roman besser getan. So bleibt ein fader Nachgeschmack und das Gefühl, dass ein handwerklich besserer Autor oder Lektor aus diesem Plot sicher ein rechtes Kleinod hätte machen können, mit weniger billiger Action, ambivalenteren Gestalten und klarerer Linie. Aber in der vorliegenden Form will Trans-Amerika alles auf einmal – informieren, motivieren und unterhalten – und schafft es nicht. Ich habe es bis zum Schluss gelesen, weil man nicht nach drei Vierteln der Strecke mal eben so aufgeben kann, soviel habe ich gelernt – aber über die Ziellinie musste ich mich schleppen.

Auch die Neuübersetzung – die Erste erschien 1982 unter dem Namen Das Rennen – kommt nicht um Kritik herum: So wechselt sie willkürlich zwischen deutschen und englischen Begriffen, Entfernungen werden mal in Meilen, mal in Kilometern angeben – das wirkt inkonsistent und sprunghaft und führt dazu, dass der Leser ständig ans Rechnen kommt. Auch ob die Personen mit Mister oder Herr angesprochen werden, scheint stellenweise dem Zufall überlassen. Und gerade in Rückblenden, die seitenlang den Plusquamperfekt strapazieren, wirkt die Sprache im Deutschen sperriger, als ich es mir vom Original vorstelle. Aber damit muss man leben, wenn man Bücher in Übersetzung liest, und ich wollte nun einmal genau diese Ausgabe haben, von der Büchergilde besonders hübsch gestaltet, mit einem Einband, der um ein Vielfaches ansprechender erscheint als der der Buchhandelsausgabe. Das bibliophile Fieber der Büchergilde hat mich also wieder: Das ist sehr schön, aber auch sehr kostspielig.

Was also bleibt am Ende? Hat dieses Buch mein Leben verändert? Bin ich sportlicher geworden? Bewege ich mich mehr? Vielleicht, aber das hatte ich ohnehin geplant: Ich laufe keinen Marathon und habe das auch nicht vor, aber ich bewege mich mit Muskelkraft zur Arbeit und zurück und meide Aufzüge zugunsten von Treppen: Aber das ist kaum McNabs Verdienst. Ich habe ein dickes Buch gelesen, dicker als die meisten anderen des vergangenen Jahres: Das darf der Autor sich gutschreiben. Aber mehr kann Trans-Amerika nicht von mir erwarten, und ich nicht von Trans-Amerika.