Dieses Buch war gewissermaßen ein Kollateralschaden. Ich hatte schon lange keine Buchhandlung mehr betreten, als wir Anfang Februar in Hamburg wie ein durchgeknallter Mob durch Harburgs Buchläden zogen, um zu sehen, wo überall Die Blutgabe vorrätig war, das Buch meiner Freundin Grey, das in diesen Tagen veröffentlicht wurde. Wir, das war ein ganzer Haufen an Autoren, sieben oder acht Leute, und leider hatten die meisten Läden das Buch noch nicht vorrätig – aber dafür stieß ich auf die mir völlig unbekannte Flavia de Luce und ihren ersten Fall, Mord im Gurkenbeet. Das Buch sah ansprechend aus, ich las den Klappentext, und packte es bei nächster Gelegenheit zusammen mit seiner Fortsetzung auf meinen Wunschzettel. Und ich hatte Glück: Zu meinem Geburtstag im April bekam ich es von meiner Schwester geschenkt. Dass ich es jetzt vor der Blutgabe rezensiere, ist letztlich ungerecht, aber dafür kenne ich hier den Autor nicht und muss auch nicht Angst haben, was er von meiner Rezension halten könnte.

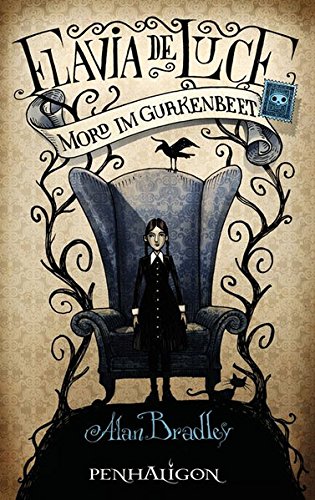

Normalerweise, vor allem, wenn ich mir Bücher zulege und sie nicht nur aus der Bücherei hole, achte ich darauf, englische Bücher im Original zu lesen – zu oft habe ich mich schon über schlechte Übersetzungen geärgert. Bei Flavia habe ich eine Ausnahme gemacht: Zwar finde ich den englischen Titel, The Sweetness at the Bottom of the Pie großartig und besser als den Deutschen – dafür ist die Aufmachung der deutschen Ausgabe so viel schöner, dass ich dieses Mal nach Auge entschieden habe. Hier zeigt das Cover ein strenges kleines Mädchen mit Zöpfen, die ein wenig aussieht wie Wednesday Adams – und tatsächlich sieht sie mehr wie Wednesday Adams aus als wie Flavia de Luce, die. wie man schnell erfährt, Brille und Zahnspange trägt, aber wenn ich mich jetzt darüber ärgere, bin ich selbst schuld, also lasse ich es sein. Cover hin oder her, Mord im Gurkenbeet ist ein nettes Buch. Leider ist es nicht mehr als das.

Flavia de Luce – bei der ich mir nie sicher bin, ob ich ihren Namen jetzt wie ‘de Lutsche’, ‘de Lüß’ oder ‘de Luhs’ aussprechen soll, ist ein elfjähriges selbsternanntes Genie, das durch Zufall im heimischen Gurkenbeet über eine Leiche stolpert. Da dies auf dem Familienstammsitz geschieht, kann man das Ganze im Weitesten in die Kategorie der guten alten Landhausmorde einordnen, allerdings, da der Mord unter freiem Himmel geschah, ist es nicht das übliche ‘Der Mörder ist unter uns’ – es kann letztlich jeder gewesen sein. Es könnte Gift im Spiel sein, so übernimmt die begeisterte Chemikerin die Ermittlungen, und dass auch noch ihr eigener Vater unter Mordverdacht gerät, wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen – die emotional herausgeforderte Flavia nimmt das ohne größere Gemütsregung hin, selbst als ihre eigenen Ermittlungen auch auf den Vater als Täter hindeuten.

Jetzt ist Flavia nicht die erste jugendliche Giftmischerin und Icherzählerin in einem Roman. Sie muss sich mit Figuren wie Merricat aus Shirley Jacksons We have always lived in the castle messen, und da kann sie nur den Kürzeren ziehen. Das selbstverliebte Gör macht es nicht leicht, Sympathie zu empfinden, zeigt auch gegenüber Familienmitgliedern wenig Liebenswürdigkeit, und da sie Gott und die ganze Welt zu verachten scheint, bleibt als positivste Figur eigentlich nur Gladys, Fahrrad, und vielleicht noch Harriet, die im Himalaya verstorbene Mutter. Ansonsten sind die Typen zwar nett gezeichnet, darunter auch eine nicht ganz so stereotype Bibliothekarin, aber man hat doch das Gefühl, der Autor hält seine Kreationen für zu genial, um ihnen wirklich noch den letzten Feinschliff mitzugeben.

Während klassische Krimis häufig in der ersten Person geschrieben sind, kommen doch nur in den seltensten Fällen die Detektive selbst zu Wort. Sherlock Holmes hat seinen Doktor Watson als Erzähler, Hercule Poirot hat Captain Hastings – und das ist auch gut so. Der Detektiv bleibt genial, unnahbar und ist Leser wie Sidekick immer den entscheidenden Schritt voraus, bis er auf den letzten Seiten feierlich enthüllt, wer denn nur der Täter war. Wir wollen nicht jeden einzelnen Gedankengang kennenlernen, jeden Fehlschluss, jeden Irrweg. Dadurch, dass Flavia uns ihre Geschichte selbst erzählt, wird sie ungeheuer geschwätzig, worunter die Spannung leidet – und als sie, sechzig oder achtzig Jahre vor dem Schluss, erkennt, wer der Täter ist, schmiert sie uns auch das brühwarm aufs Butterbrot. Da hoffe ich noch, dass sie irrt, dass am Ende doch ein anderer überführt wird – aber nein, alles was folgt, ist ein unnötiger Showdown.

Nicht, dass ich nicht auch schon so gewusst hätte, wer es war. So sehr sich die aufgedruckten Kritikerstimmen auch überschlagen darüber, wie innovativ und großartig Flavia de Luce auch ist – für mich war es ein vorhersehbares Stück Krimi ohne besondere Überraschungen. Den Mörder habe ich bei seinem ersten Auftreten enttarnt; wenn man einmal weiß, dass im Krimi keine unbeteiligten Personen vorbeikommen, sondern nur solche, die auch etwas zur Handlung beitragen können, ist es viel zu einfach. Auch die liebreizende Flavia ist bei näherer Betrachtung doch arg eindimensional, und ob sie mit ihrer Faszination für Gifte eine vielbändige Serie zu tragen vermag – bis zum fünften Band ist sie zumindest schon angekündigt – wage ich zu bezweifeln. So wie ihren Schwestern jeweils genau ein Charaktermerkmal zugestanden wird (die eine liebt Jungs, die andere Dickens), ist auch an Flavia nicht viel dran.

Der Krimiplot ist über weite Strecken abstrus. Briefmarken werden an allen erdenklichen Orten versteckt, tote Schnepfen à la ‘Sing a song of sixpence’ in Pasteten transportiert, Flavia verbringt unnötig viel Zeit damit, den Lippenstift ihrer Schwester mit Giftsumach zu präparieren (der eigentlich in England überhaupt nicht heimisch ist, wo immer sie ihn also herhat) und interessiert sich für das Ergebnis dieser Experimente deutlich mehr als für die Frage, wer denn nun den Fremden im Gurkenbeet umgebracht hat. In der Mitte gibt es dann einmal die tragische Vorgeschichte in Form eines unerträglich langen Information Dump, inklusive Vorgeschichte der Vorgeschichte, dass wir es fast mit einem Buch im Buch zu tun haben, und auch wenn man dabei viel lernt über Briefmarken und Queen Victoria, wirkt die Konstruktion doch sehr grobmotorisch. Kein Zeuge, und wenn es der eigene Vater ist, sollte für mehr als zwanzig Seiten am Stück reden, und das gilt auch für den unerträglichen Monolog des Mörders im letzten Drittel. Und dann ist da noch die Sache mit der Übersetzung…

Ja, ich weiß, ich wollte mich über die Übersetzung nicht aufregen, aber ein bisschen muss ich es jetzt doch tun. Und zwar wegen der Übertragung von Reimen und Liedtexten. Von mir aus kann man so etwas ruhig unübersetzt lassen, aber wenn doch, muss es auch funktionieren, und das heißt nicht nur, dass es sich reimen soll. Geht es zum Beispiel um ein paar Textzeilen aus einer Operette von Gilbert und Sullivan, sollte man berücksichtigen, dass The Mikado im Jahr 1885 uraufgeführt wurde und sicherlich keine Ausdrücke wie »Gib Gas!« darin etwas zu suchen haben. So wird aus dem berühmt-bezaubernden ‘Three little maids vom school are we’ ein Stück Antiautoritätsliteratur, das selbst für das Jahr 1950, in dem Mord im Gurkenbeet spielt, anachronistisch wirkt. Unverständlicher umso mehr, weil an anderer Stelle Zeilen aus dem Folksong ‘The seeds of love’ unübersetzt wiedergegeben werden. Haben sich die beiden Übersetzer, Gerald Jung und Katharina Orgaß, vielleicht nicht richtig abgesprochen?

Da stehe ich also nun. Auf der einen Seite freue ich mich, dass es neben all den Schwedenkrimis und Norwegerthrillern endlich ein Revival des klassischen englischen Krimis gibt, mit Amateurdetektiv, schrulliger Landbevölkerung und Schmandkuchen, angesiedelt in einer Zeit, als Ermittlungen noch zu Fuß durchgeführt wurden und nicht mit Computer und Internet. Das Lesen hat auch durchaus Spaß gemacht, und ich werde sicherlich Flavias weitere Abenteuer nicht von der Bettkante stoßen. Aber ich frage mich, wieviel Bandbreite dieses sehr einseitig interessierte Mädchen ermöglich, wenn es gerade nicht um einen Giftmord geht, denn auch auf dem englischen Land brauchen Morde Vielfalt, und man kann nicht jeden vergiften. Die Preise, mit denen The sweetness at the bottom of the pie noch vor seiner Fertigstellung überhäuft wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe aber, dass sich Alan Bradley für die Folgebände mehr handwerkliches Geschick aneignet und uns ein paar Krimis liefert, die auch über die vermeintlich geniale Heldin hinaus interessant und gut gemacht sind. Der zweite Band liegt schon auf meinem Lesestapel bereit. Und dann – werden wir sehen…