Mein Verhältnis zum Zirkus ist gespalten. Ich mag nicht die Umstände, unter denen dort Tiere gehalten werden – selbst Zooanlagen aus dem neunzehnten Jahrhundert scheinen da noch artgerechter zu sein – und die Art, wie massiv einige Zoos in Fußgängerzonen um Geld betteln, immer mit der Mitleidsmasche, dass sonst die Tiere hungern müssen… Wirklich, wenn ich einen Clown mit einem Pony sehe, mache ich einen großen, großen Bogen darum. Auch für die klassische Zirkusromantik bin ich nicht zu gewinnen, zumindest heute nicht mehr – als Kind bin ich zu Karneval begeistert als Seiltänzerin und Dummer August gegangen, und die allererste Geschichte, die ich im Alter von sieben oder acht Jahren zu schreiben begonnen habe, handelte von einem Zirkus, entflohener Löwe inklusive. So sehr mich auch die Schicksale der Freak in den Sideshows interessieren, für die gefeierte Serie Carnivale konnte ich mich nicht begeistern, und die Aussicht, ein Buch zu lesen, das von einem Zirkus zur Zeit der Weltwirtschaftskrise handelt, hätte mich ebenso wenig angesprochen. Und doch habe ich mir genau das gekauft, und es gelesen, mit Freude.

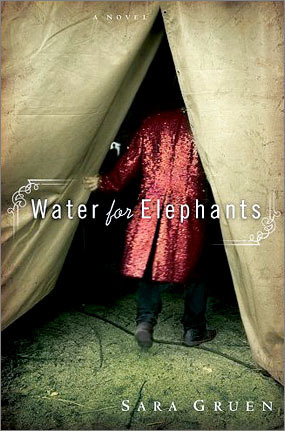

Was mich geködert hat, waren die Elefanten. Ich liebe Elefanten. Sicher, ich habe eine ganze Reihe von Lieblingstieren, Goldhamster und Axolotl und Quallen, aber die größte Faszination üben Elefanten auf mich aus – ihre Größe. ihre Intelligenz, ihr Sozialverhalten, und ihre Schicksale. In der Wikipedia, deutsch wie englisch, habe ich jeden einzelnen Artikel der Kategorie ‘Individueller Elefant’ verschlungen. Zoo- und Menagerieelefanten, gequält und bewundert und kaum totzukriegen. Elefanten, die als Mörder hingerichtet oder während einer Belagerung mit Hungersnot geschlachtet und gegessen wurden – Jumbo, Castor und Pollux, Chunee, Topsy, Tuffi, und natürlich Birma und Mapalay, die Elefanten meiner Kindheit. Wenn es um Elefanten geht, würde ich sogar ein Buch über den Zirkus lesen, und da dieses Buch Water for Elephants heißt, habe ich nicht lange gezögert, als ich darüber gestolpert bin, es mir zu kaufen.

Ansonsten scheine ich dieses Buch irgendwie komplett verpasst zu haben. Es ist 2006 erschienen und war offenbar ein Bestseller, aber ich bin mir sicher, nichts davon mitbekommen zu haben. Jetzt wurde es verfilmt, und auch das ist spurlos an mir vorbeigegangen – ich komme nicht mehr oft ins Kino, die Cineastenzeiten liegen lange hinter mir, und jetzt ist es wirklich nur dem Zufall zu verdanken, dass es mir überhaupt untergekommen ist. Aber dann war es nur noch eine Frage von Tagen, bis ich mich an die Lektüre gemacht habe. Und als dann nach den ersten Kapiteln die Ernüchterung kam – der Zirkus, um den es geht, hat gar keine Elefanten – war ich schon so weit angefixt, dass ich trotzdem weitergelesen habe, und das nicht nur in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwann Elefanten in den Handlungsmittelpunkt rücken sollten. Und als dann wirklich ein Elefant kam, wäre das schon fast nicht mehr notwendig gewesen, denn ich liebte auch jede elefantenlose Seite des Buches – Rosie war dann noch die Kirsche auf der literarischen Sahnetorte.

Dabei hat Water for Elephants auf den ersten Blick alles, was ich eigentlich nicht mag: Es beginnt mit dem Schluss, um dann das Wie-es-soweit-kommen-konnte von vorne aufzudröseln, es hat eine Rahmenhandlung, was mich immer fuchsig macht, weil es vom eigentlichen Plot ablenkt, und dann ist es auch noch in der Ersten Person Präsens erzählt, was ich gerade erst mit Anna Dressed in Blood hatte und von dem ich, auch wenn es da nicht sehr gestört hat, immer noch kein Fan bin. Aber was soll ich sagen? Ausnahmen bestätigen die Regel, und einem Buch, das so gut geschrieben ist wie dieses, erlaube ich viel. Die Autorin trifft die Stimme des Greises, die Sprache der Wirtschaftskrise, die Gedanken und Gefühle ihres Helden so gut, dass ich kaum eine Sekunde lang das Gefühl hatte, die Worte einer jungen Frau zu lesen. Jacob erzählt das Buch, und er erzählt es brillant.

In der Rahmenhandlung ist Jacob irgendwas Anfang Neunzig und lebt in einem Pflegeheim. Sein Alter kennt er nicht genau, weil er nicht mehr weiß, welches Jahr es ist, und auch sonst, wo es um Namen geht, lässt sein Gedächtnis ihn öfters im Stich, obwohl er grundsätzlich klar im Kopf ist und sich seiner Umwelt nur allzu bewusst. Er kämpft einen verzweifelten Kampf um seine Würde und Selbstbestimmung, und ich, die ich jahrelang ein Haus geteilt habe mit meiner Oma, die jetzt im gleichen Alter wie Jacob ist, kenne diese Probleme eines intelligenten Menschen, dessen Körper den Geist aufgibt. Als ein Zirkus direkt vor dem Heim Station macht, kehrt Jacob in Gedanken in seine wildbewegte Jugend zurück, als er als Tierarzt mit dem Zirkus reiste, womit wir dann die eigentliche Handlung hätten. Und doch, obwohl ich Rahmenhandlungen grundsätzlich verabscheue, ist die Geschichte des alten Jacobs so anrührend, dass ich mich zwischendurch immer wieder frage, wie es ihm wohl ergangen sein mag, und mich auf die kleinen Gegenwartsexkurse richtig freue.

Das Leben im Amerika der Wirtschaftskrise war kein Zuckerschlecken, und auch Zirkusse waren von der Pleite nicht verschont – strandet irgendwo ein zahlungsunfähiger Zirkus, schwirren die Konkurrenten herbei wie die Fliegen, um auszuschlachten, was es noch zu verwerten wird: Künstler und Freaks werden angeworben, die überflüssigen Pferde auch schon mal an die Raubkatzen verfüttert. In der Zweiklassengesellschaft zwischen Artisten und Arbeitern müssen letztere damit rechnen, im Zweifelsfall nicht bezahlt zu werden und, wenn es hart auf hart kommt, aus dem Zug geworfen zu werden, bevorzugt während der Fahrt, damit sie auch wirklich wegbleiben – wirklich, kein rosiges Leben und alles andere als Idylle für Menschen und Tiere, wobei die Übergänge fließend sind. Jacobs, der dank seines – wenn auch geschmissenen – Ivy League-Studiums und als einziger Tierarzt der Truppe einen Sonderstatus innehat, lebt auf Arbeiter- und Artistenseite gleichzeitig, so dass es auch zur zarten Romanze mit der Kunstreiterin kommt.

Und da stehe ich nun. Die reizende Marlena ist nämlich verheiratet mit dem Dompteur August, einem Mann mit zwei Gesichtern, der zwischen charmant und brutal so schwunghaft pendelt, dass ich sofort weiß, was mit ihm nicht stimmt. Ob der nun bipolar ist oder paranoid schizophren, er ist der Buhmann der Geschichte, aber letztlich ein armes Schwein. Nervenkrank zu sein in den dreißiger Jahren war anders als heute, wo ich meine Medikamente nehme und ein relativ normales Leben führen kann. Ohne wirksame Neuroleptika sind die Behandlungsmöglichkeiten des lebenslange Wegsperren, ab Mitte der Dreißiger die Lobotomie, oder Wegsperren und Lobotomie. Beim Zirkus hat August verhältnismäßig gute Chancen, seine Frau und der Direktor wissen um seine Krankheit Bescheid, und dass er sich ausrastend an den Tieren auslässt und nur selten Gewalt gegen Menschen ausübt, kann man zynisch als glücklichen Umstand bezeichnen. Aber natürlich, wenn ein Mann seine Frau verprügelt, darf man kein Mitleid mit ihm haben, und so fällt August die Rolle des Gegenspielers zu, was mich stellenweise zornig gemacht hat.

Der eigentliche Schurke ist ein anderer, der Zirkusdirektor, der bei klarem Verstand ist und trotzdem Geld über Menschenleben schätzt, und dass am Ende beide ihr Leben lassen, ist so ein typischer Roman-Schluss: Der Böse wird ermordet, der Kranke verunfallt, und dem Glück steht nichts mehr im Weg, Hossa! So ist der Schluss dann, einziger Wehmutstropfen dieses wahrlich großen Buches, einigermaßen verkitscht, sowohl der in der Vergangenheit als auch der in der Gegenwart, dem für mich die rechte Glaubwürdigkeit zu fehlen scheint. Auch der Kniff, dass Jacob von seiner verstorbenen Frau immer nur als ‘meine Frau’ spricht, ohne ihren Namen zu nennen, stört, denn es dient so offensichtlich der Dramaturgie, dass die Erzählung dadurch das Wahrhaftige, Spontane verliert: Jacob erzählt die Geschichte nicht um der Spannung willen, er durchlebt sie, und er muss vor sich selbst keine Geheimnisse haben.

Aber unterm Strich soll dies meinen Lesegenuss nicht trüben, auch nicht, dass der ansonsten merklich elefantenkundigen Autorin der Fehler passiert, zu schreiben, Rosie hätte an jedem Fuß fünf Zehen, wie ein Mensch (asiatische Elefanten haben vorne fünf und hinten vier, afrikanische sogar nur vier und drei Zehen) – es ist ein tolles Buch. Selbst wenn meine Sympathien vor allem bei dem Dompteur und dem Elefanten liegen, selbst wenn zwischendurch so viele verschiedene Figuren auftreten, dass man sich einen Namensindex wünscht – es ist ein tolles Buch. Gut recherchiert, voller Zirkusanekdoten, Elefantengeschichten, werden historische und fiktive Ereignisse miteinander verwebt, dass es niemals dick aufgetragen oder bemüht wirkt, und ich habe es bis zur letzten Seite gefressen und genossen. Dass es verfilmt worden ist, lässt mich relativ kalt, ich brauche keine Verfilmung, ich habe ein Buch, an dem ich mich erfreuen kann.

Und dass die Autorin im Nachwort das Buch Topsy widmet, einem meiner Lieblingselefanten, sagt mir, dass auch sie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Sie hat noch drei weitere Romane geschrieben. In keinem davon kommen Elefanten vor. Aber darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Sara Gruen braucht keine Elefanten, um gut zu sein – sie ist es auch so. Und wenn ich noch Buchhändlerin wäre, wäre dies das Buch, dass ich jedem interessierten Leser empfehlen würde. Macht nichts. Ich kann es auch so empfehlen: Ein großartiges Buch. Kaufen! Lesen! Freuen! Ach ja, und wenn euch jemand erzählt, er habe in seiner Jugend beim Zirkus gearbeitet und das Wasser für die Elefanten getragen – glaubt ihm kein Wort.