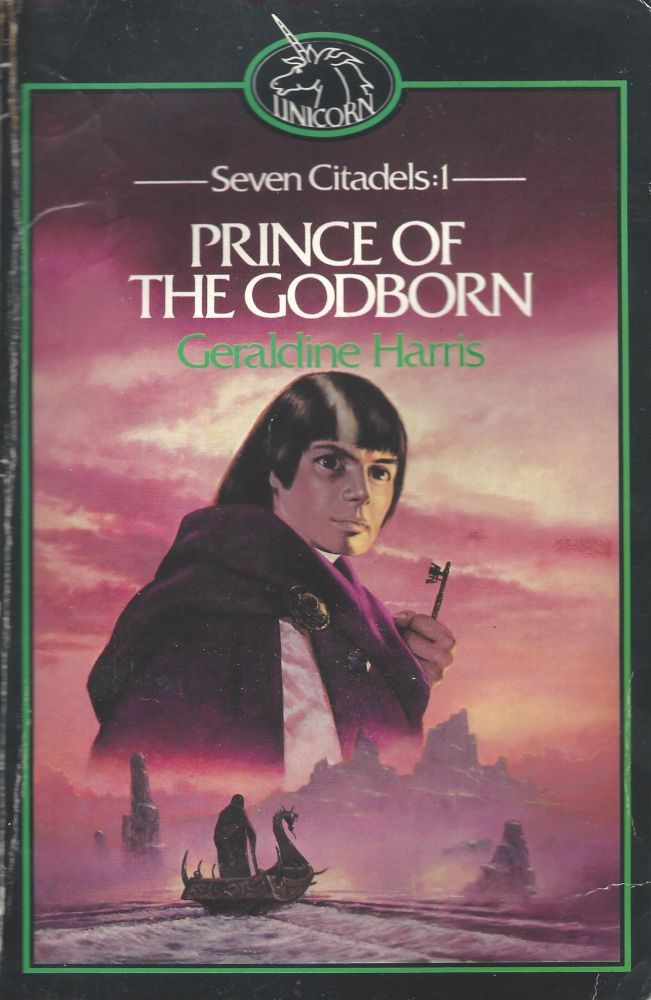

Eigentlich hatte ich mich nach der Lektüre von The Gilded Crown schon an ein anderes Buch gemacht, eines, das ich noch nicht kannte, aber dann habe ich es mir anders überlegt. The Gilded Crown hatte mir wehgetan, wie mir lang kein Buch mehr wehgetan hatte, und ich wollte nicht riskieren, dass es noch einmal passierte. Wundgelesen, wie ich war, wollte ich kein Risiko eingehen, und so griff ich zu einem Buch, das ich schon mehr als einmal gelesen hatte und das doch schon seit langem ganz weit oben auf meiner Leseliste stand: Prince of the Godborn von Geraldine Harris, erster Band der Reihe Seven Citadels, ein Klassiker der High Fantasy und ein kuschlig-vertrautes Stück Literatur, mit dem ich nichts falschmachen konnte. Dachte ich zumindest.

Wo andere den Herrn der Ringe als ihren Lieblings-Fantasymehrteiler nennen, als die Reihe, mit der sie aufgewachsen sind, waren das für mich Die Sieben Zitadellen. Ich hatte mir den Sammelband aus der Stadtbücherei ausgeliehen, als ich ungefähr siebzehn Jahre alt war, und die Geschichte hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. So etwas wollte ich auch schreiben können! So eine schöne, fesselnde Geschichte, so gewaltig der Weltenbau, so spannend die Figuren, so klassisch die Sammelqueste! Ich wollte mir die Bücher selbst anschaffen, aber da waren sie schon vergriffen, und es sollte ein paar Jahre dauern, bis ich die Reihe, alle vier Bände, antiquarisch beisammen hatte – aber damit hörte ich nicht auf, kaufte, über Antiquariate und später das Internet, weitere alle Bände der Sieben Zitadellen auf, die ich bekommen konnte, und wenn ich einen Satz zusammen hatte, verschenkte ich ihn: Das waren meine absoluten Lieblings-Lieblings-Lieblingsbücher, und ich wollte sie mit jedem lieben Menschen teilen können.

Keiner der so Beschenkten teilte meine Liebe in dem Maße, wie ich es mir erhofft hatte, sie blieben doch eher die Herr der Ringe-Fraktion, und irgendwann hörte ich auf, diese Bücher aufzukaufen und zu verteilen, aber ihren Platz in meinem Herzen behielt die Reihe trotzdem. Gemessen daran, wie sehr ich in diese Bücher verliebt war, habe ich sie aber erstaunlich selten gelesen – ich kann mich an nur zwei Durchgänge erinnern, der letzte muss um 1999 herum gewesen sein, aber es hat mein eigenes Schreiben maßgeblich geprägt.

Meine eigenen, bis heute unfertigen und unveröffentlichten, Chroniken der Elomaran, fingen praktisch als Sieben Zitadellen-Fanfiction an, aus Harris‘ Gottgeborenen wurden bei mir die Engelsgeborenen – dann habe ich doch etwas ganz eigenes draus gemacht, und die Sieben Zitadellen, die ich inzwischen auch im englischen Original hatte, wanderten ins Regal. Nun, da ich nicht nur wieder an meinen Elomaran schreibe, sondern auch an einem Stück Retro-Fantasy im Stile der Achtziger, komplett mit Sammelquest rund um die Welt, war es also an der Zeit, die Zitadellen nochmal zu lesen. Aber bald fünfundzwanzig Jahre nach der letzten Lektüre hat nicht nur das spätestens nach einem Zusammenstoß mit einer Kaffeetasse arg ramponierte erste Buch Flecken beklommen, sondern die Geschichte selbst.

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Das Buch ist dünn. Hat man nicht alle vier Bände der Reihe in einem knackigen Sammelband, liegen die einzelnen Teile, bis auf den etwas längeren vierten Band, unter zweihundert Seiten – so hat Prince of the Godborn nur 186 Seiten, das ist mit dem, was heutzutage an Fantasyschinken veröffentlicht wird, nicht zu vergleichen und würde vielleicht als E-Book-Serial veröffentlicht, oder gleich alle Teile in einem Band. So war es eine schnelle, fluffige Lektüre, und sie hat mir auch nicht wehgetan – bis auf die Erkenntnis, dass meine Lieblings-Lieblings-Lieblingsgeschichte eigentlich überhaupt nicht so gut ist, wie ich sie in Erinnerung hatte.

Erstmals veröffentlicht 1982, erzählt Der Prinz der Götter, so der deutsche Titel des Buches, die Geschichte zweier Brüder: Kerish-lo-Taan ist der Dritte Prinz, jüngster Sohn des gottgeborenen Kaisers von Galkis; sein drei Jahre älterer Halbbruder Forollkin ist nur ein Bastard und zählt, trotz gleichen Vaters, nur so ein bisschen als Gottgeboren und muss bei Familienfeiern am Katzentisch platznehmen. Dreitausend Jahre, nachdem Gott Zeldin mit der Sterblichen Imarko den Stammvater des Hauses gezeugt hat, sind die Gottgeborenen ein von ihrer eigenen Macht korrumpierter Sauhaufen, jetzt droht auch noch das frischvereinte Nachbarland mit Invasion, und an Kerish, begleitet von Forollkin, ist es, die sieben Schlüssel zusammenzubekommen, die in den sieben Zitadellen gehütet werden, um damit, wie prophezeit, den Erlöser zu befreien, der hinter sieben Toren gefangengehalten wird.

Da diese sieben Schlüssel ihren Besitzern Unsterblichkeit verleihen, trennen die sich natürlich nicht so ohne Weiteres von ihren Schätzen, und so steht Kerish, über die eigentliche Rundreise durch die Welt von Zindar, einiges an Überredungsarbeit ins Haus – und gegen seinen Bruder, der ihm nichts zutraut und ihn nicht für voll nehmen will, muss sich der verwöhnte, unselbständige junge Prinz auch noch durchsetzen. Soweit, so klassisch. Wer sich mit Sammelquesten auseinandersetzt, kommt um die Sieben Zitadellen nicht herum. Heute klingt dieser Plot ziemlich abgedroschen, aber 1982 war das noch etwas Frisches.

Überhaupt war 1982 ein tolles Jahr für die Fantasy. Da veröffentlichte auch David Eddings den ersten Band seiner bis heute immer wieder aufgelegten Belgariad-Reihe, und von Diana L. Paxsons Juwelen von Westria, noch einer Sammelqueste, erschien ebenfalls der erste Teil. Im Kino lief Conan der Barbar an, die Bücher jedoch wurden von leiseren Tönen bestimmt – so ist Kerish-lo-Taan so weit weg von einem Barbaren, wie man sich das irgendwie denken kann. Er ist ein ebenso feingliedriger wie feinsinniger Schöngeist, der seinem am Schwert ausgebildeten Halbbruder wenig entgegenzusetzen hat, wenn er ihm nicht gerade im Jähzorn eine Peitsche quer durchs Gesicht zieht – verhätschelt ist er ja, der Dritte Prinz, sicher auch friedliebend, aber arrogant und unbeherrscht, und muss auf seiner ganz klassischen Heldenreise eine ganz klassische Wandlung durchmachen. Und selbst dann wird kein Kämpfer aus ihm.

Vieles an dem Buch liest sich heute noch sehr gut. Harris bedient sich einer schönen, poetischen Sprache, und wo es um Weltenbau geht, kann ich mir von ihr noch ganz, ganz viele Scheibchen abschneiden. Herausragend sind die Ortsbeschreibungen, die vielen liebevollen kleinen Details, mit denen Harris ihre Welt garniert hat, die Kulthandlungen und Rituale – die Britin Harris ist Ägyptologin, und ihre Kenntnisse der ägyptischen Mythologie und Geschichte haben ihr geholfen, eine sehr schöne, eigene Welt zu erschaffen. Zindar fühlt sich an keiner Stelle wie das endloserste Fantasymittelalter an, man kann zwischen den Seiten spazieren gehen wie ein Tourist und sieht doch immer wieder etwas Neues, etwas Atemberaubendes –

Das Problem, das ich heute mit diesem Buch habe, liegt in dem, was zwischen diesen Ortsbeschreibungen passiert. Oder nicht passiert. Wie erwähnt, ist das Buch dünn, und bestimmt drei Viertel davon bestehen aus Beschreibungen. Tollen Beschreibungen zwar – aber sie gehen auf Kosten der Handlung, die allzu oft schnell vorgespult wird. Viele Dialoge werden in indirekter Rede knapp zusammengefasst, dass man sich wie in einer Nachrichtensendung wähnt. Andauernd wünsche ich mir beim Lesen, die Autorin hätte sich ein bisschen mehr Zeit genommen für ihre Handlung, ihre Figuren, ihre Geschichte – da bricht schon die nächste Sehenswürdigkeit über uns herein, wird in aller Ausführlichkeit zelebriert, und weiter geht die Tour de Force durch die Handlung.

Und dann ist da noch die Sache mit der Perspektive. Erzählperspektiven sind ja ein Steckenpferd von mir, ich freue mich, wenn sie konsequent umsetzt sind, und ärgere mich, wenn die Autor:innen schlampen und aus der Perspektive rausrutschen – aber ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Buch gelesen zu haben, in dem die Perspektive so dermaßen schlecht umgesetzt war wie hier. Planlos springt sie von Kopf zu Kopf, dass man als Leser:in kaum sagen kann, mit wem man gerade dran ist. Eben noch sehen wir eine Szene durch Kerishs Augen, dann durch Forollkins, dann ist plötzlich eine Nebenfigur am Ruder – es wirkt planlos, schlecht durchdacht, und macht die Lektüre anstrengend.

Auch was gezeigt wird, ergibt oft keinen Sinn. Da wird eben noch beschrieben, dass Kerish so verschleiert ist, dass man nur seine Augen sehen kann – und als nächstes, wie seine Wangen erröten. In Kerishs Perspektive erfahren wir laufend, wie ähnlich ihm sein Vater oder sein wahnsinniger Vetter Li-Kroch sehen – dabei weiß Kerish überhaupt nicht, wie er aussieht: Als gottgeborenem Prinzen ist es ihm verboten, sein Spiegelbild zu sehen, und als er tatsächlich einem seinem Abbild gegenübersteht, ist er zutiefst erschüttert.

Ein Problem habe ich auch mit den dreitausend Jahren, die das Herrscherhaus nun schon mit seinem göttlichen Blut lebt. Dreitausend Jahre, das sind hundert Generationen: Nicht nur bedeutet das einen verschwindend geringen Anteil von Götterblut in Relation zu menschlichen Vorfahren; es heißt auch, dass es in ganz Zindar wahrscheinlich niemanden gibt, er nicht selbst irgendwie ein Gottgeborener ist. Bei meinen Engelsgeborenen achten die Häuser sehr darauf, ihr Blut beisammenzuhalten, erlauben nur den Erstgeborenen, sich fortzupflanzen, um ihre Häuser klein zu halten – Harris‘ Gottgeborene jedoch verteilen ihr Blut mit der Gießkanne. Nicht nur hat der Kaiser vier Kinder von drei Ehefrauen, dazu drei Bastarde – auch der jüngste Prinz soll gleich zweifach verheiratet werden, und wenn das noch nicht ausreicht, ist es üblich, gottgeborenen Prinzen, die zu Gast in Adelshäusern sind, die Frauen und Töchter zuzuführen: Es wird als Ehre betrachtet, das Kind eines Gottgeborenen auszutragen. Rechnet man das dreitausend Jahre hoch … Aber, wie man an Forollkin sieht, der nicht über Kerishs gottgeborene Gaben verfügt, scheinen die nur an eheliche Gottgeborene zu gehen. Genetik ist doch was Feines!

Dazu kommt ein echtes Sympathieproblem, das ich mit dem Herrscherhaus habe. Die kann man nämlich alle in der Pfeife rauchen. Der Kronprinz ist ein Feigling. Sein Bruder, der zukünftige Hohepriester, denkt nur ans Fressen. Bastardtochter Zyrindella ist eine intrigante Ehebrecherin. Und der Kaiser selbst vergräbt sich lieber in einem entlegenen Pavillon, wo er wahlweise Orchideen streichelt oder am Grabmal seiner Lieblingsfrau herumlungert. Die Prophezeiung sagt, dass das Kaiserhaus zum Niedergang bestimmt ist, und man kann sich nur wünschen, dass das schnell geschehen möge und das Volk jemand besseres bekommt. Stattdessen wird Kerish ausgeschickt, den Erlöser zu finden, der Zeldins Haus erretten möge – selbst wenn das bedeutet, dass andere dafür ihre Leben lassen müssen.

Das Buch spart nicht aus, dass Taten Konsequenzen haben; dass es nicht folgenlos bleibt, wenn Kerish die Schlüssel an sich nimmt, und der junge Prinz, der über prophetische Gaben verfügt (sowie, was noch wichtig wird, die Fähigkeit, Illusionen zu durchschauen), fängt auch schon bald an, das zu begreifen – aber sein Haus ist ihm wichtiger als alles andere, und er will es retten, auch wenn seine Familie ein Sauhaufen ist und er selbst in seinem zornigen Hochmut nur unwesentlich besser. Es wäre vielleicht moralisch sauberer, gleich die Welt retten zu müssen, so aber bleibt das Buch hier angenehm ambivalent – und wir werden sehen, wie sich das in den späteren Bänden, an die ich nur noch rudimentäre Erinnerungen habe, entwickeln wird.

Im Verlauf der zweiten Hälfte wird das Buch stärker, stringenter. Nachdem Kerish und Forollkin einmal aufgebrochen sind, mischen sich zumindest keine Nebenfiguren mehr in die Perspektive ein, und vor allem die letzten dreißig Seiten, auf denen Kerish viel allein unterwegs ist, lesen sich stark und spannend – wenn niemand anderes da ist, um die Perspektive an sich zu reißen, kann Harris sie auch halten, und ich habe Hoffnung, dass die Folgebände stärker sind. So endet Prince of the Godborn zwar nicht mit einem echten Cliffhänger, aber doch offen genug, dass man zwingend weiterlesen muss, will man die Geschichte zu einem Abschluss bringen.

Und ich muss sagen, ich hatte, bei allen wirklich sehr offensichtlichen Schwächen des Buches, Spaß an der Lektüre. Es war spannend, ich habe Weltenbau und Beschreibungen wirklich sehr genossen, die meisten Figuren sind gut und differenziert gezeichnet – nur ausgerechnet in der Kaiserlichen Familie gibt es da ein paar arge Abziehbilder – und ich habe auch wieder verstehen können, warum ich die Reihe damals so sehr geliebt habe. Es ist nicht die beste Fantasyreihe der Welt. Ich würde sie auch nicht mehr als mein Lieblingsbuch bezeichnen. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ich habe gelächelt und gelitten, und es war, alles in allem, ein schönes Buch, das ich jedem weiterempfehle, der sich mit der Geschichte der Fantasyliteratur auseinandersetzen oder wirklich schönen Weltenbau erleben möchte.

Die Druckausgabe ist vergriffen, aber die Autorin hat die Bücher als Ebooks neu aufgelegt, mit Covern zum Wegrennen, aber unverändertem Inhalt. Leider fehlt dem Ebook von Prince of the Godborn der Stammbaum und die Landkarte zu Anfang des Buches – beides habe ich während der Lektüre oft zur Hand genommen, sodass ich doch mein zerfleddertes, kaffeefleckiges Exemplar zum Lesen gegenüber der elektronischen Variante bevorzugt habe. Aber wirklich, auf die eine oder andere weise sollte man diese Reihe mal gelesen haben. Auch an die lang vergriffenen deutschen Bücher kommt man antiquarisch noch dran. Und ich werde mich bald über den Rest der Reihe hermachen. Selbst wenn ich noch weiß, wie es ausgeht, habe ich fast alles, was dazwischen passiert, wieder vergessen. Und wen es so weit ist, werden die Rezensionen dazu folgen.

Kommentare