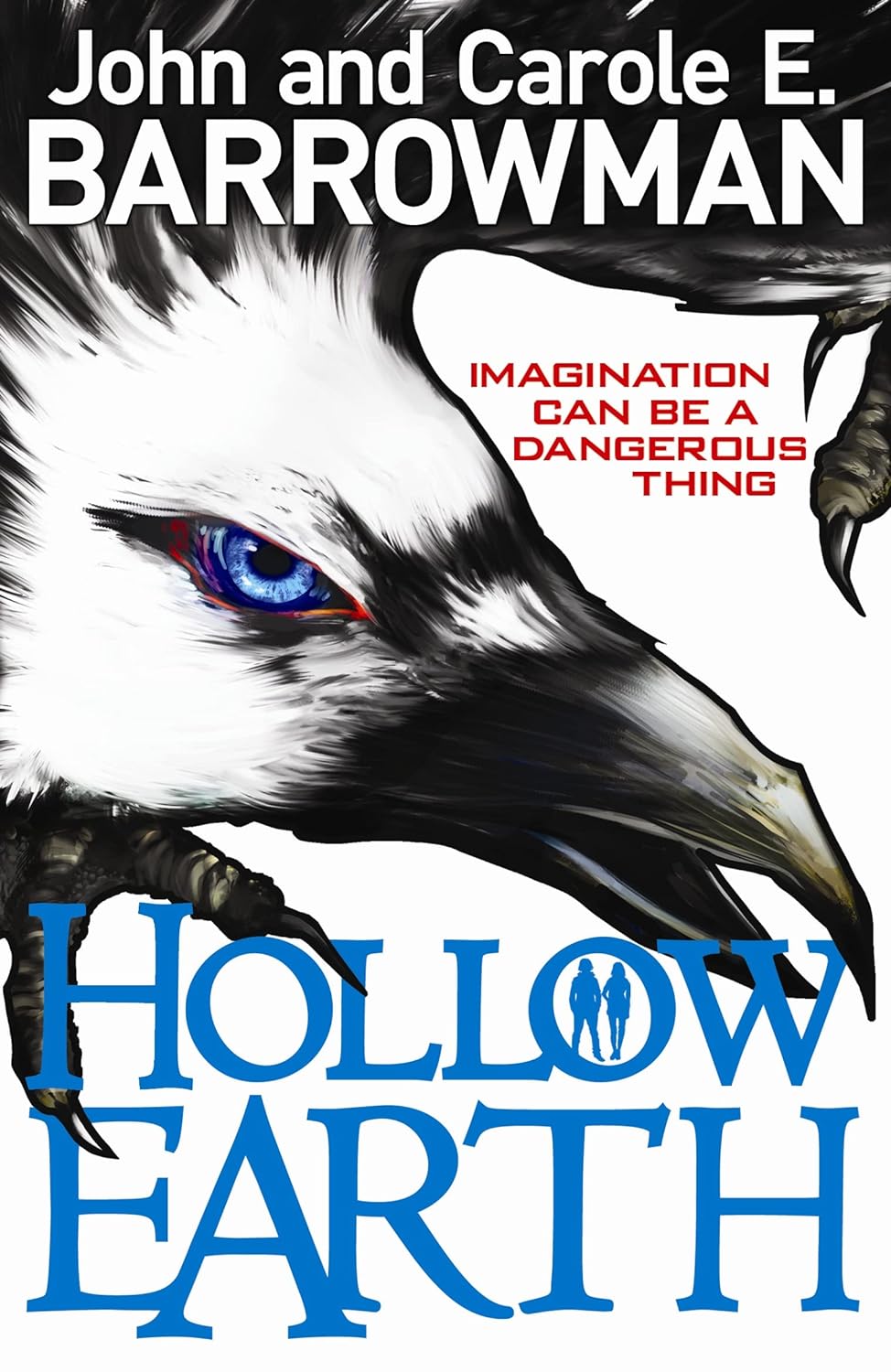

John Barrowman kenne ich als Schauspieler aus den Serien Doctor Who und Torchwood, und was ich von ihm da und in TV-Interviews gesehen habe, gefiel mir immer sehr gut – als ich dann gesehen habe, dass er auch Bücher schreibt, wurde ich neugierig. Zusammen mit seiner Schwester Carole E., einer Autorin und Lehrerin für Kreatives Schreiben, hat er für Kinder die Hollow Earth-Reihe geschrieben, deren ersten Band ich mir kurz nach ihrem Erscheinen 2012 angeschafft habe. Wie so oft bei mir, hat es über zehn Jahre gedauert, bis ich das Buch dann auch gelesen habe – aber ein Vergnügen war es nicht. Hollow Earth, das ich innerhalb von drei Tagen runtergelesen habe, mag spannend sein, aber seine Rollenbilder sind so angestaubt, dass es sich wie ein deutlich älteres Buch angefühlt hat, und alles in allem hat das Buch den literarischen Nährwert eines durchweichten Pappkartons, hohl wie die Welt, die es dort zu entdecken gilt.

An der Prämisse liegt es nicht: Die Zwillinge Matt und Em haben eine so überbordende Phantasie, dass sie ihre eigenen Gemälde zum Leben erwecken können – das ist ein echt schöner Aufhänger für ein Buch für Acht- bis Zwölfjährige. Dachte ich. Aber nicht nur war das Buch eine herbe Enttäuschung, ich würde es auch keinem achtjährigen Kind in die Hände geben wollen, so grausam sind viele Szenen in dem Buch. Und dass ich mit meinen achtundvierzig Jahren nicht die Zielgruppe bin, lasse ich nicht stehen – ein gutes Kinderbuch bietet immer auch für Erwachsene etwas. Hollow Earth bietet Kindern actiongeladene Unterhaltung – doch für Kinder zu schreiben, nach dem Motto »Die merken das schon nicht«, ist keine Entschuldigung, Logik und Fakten mit Füßen zu treten oder überholten Klischees eine Bühne zu geben.

So ist kaum eine Figur in diesem Buch nicht ein zweidimensionales Abziehbild, am schlimmsten die beiden Hauptfiguren. Das Mädchen ist folgsam-vernünftig, immerzu ängstlich, kreischt angesichts von Spinnen und versteckt sich furchtsam hinter dem Bruder, der im Gegensatz mutig, draufgängerisch und ideenreich ist. Solche Rollenbilder habe ich wirklich zuletzt in Büchern von Enid Blyton gelesen, selbst in meiner eigenen Kindheit vor vierzig Jahren waren sie schon überholt, und wirklich, nach dem, was ich bis dahin von John Barrowman gesehen hatte – seine Schwester kann ich schlecht einschätzen – hätte ich mehr von ihm erwartet. Auch die anderen Figuren sind wandelnde Klischees, alles voran die schottische Haushälterin, welche die Kinder in dickstem Scots als »wee bairns« anredet und deren gesamtes Denken sich darum zu drehen scheint, was es als nächstes zu essen gibt und ob alle auch satt werden.

Bis zum Schluss hatte ich noch gehofft, diese Frau würde sich am Ende vielleicht doch noch als die oberschurkische Strippenzieherin im Hintergrund herausstellen, aber ich wurde enttäuscht: Die Schurken sind die, die sich von ihrem ersten Auftreten an als solche angekündigt haben, und nach bester Blyton-Manier sind sie die Figuren mit ausländischen Namen, als ob wir nicht schon genug Klischees in das Buch hineingestopft hätten. Da zu viele Szenen auch direkt aus Perspektive der Schurken erzählt werden, gibt es für die jungen Leser:innen nicht viel zu denken, nichts zu hinterfragen, und bekommt alles in schnellen, leichtverdaulichen Happen – viele Kapitel sind nicht länger als drei, vier Seiten – geliefert, die sich wie literarisches Fastfood anfühlen.

Überhaupt ist die Wahl der Perspektiven, die oft auch mitten in der Szene hin und her springen, seltsam. Vor allem zu Beginn des Buches erleben wir die Zwillinge vor allem aus der Sicht ihrer alleinerziehenden Mutter Sandie – sicher nicht die Figur, mit der sich die lesenden Kinder gerne identifizieren möchten, und das gleiche gilt dann erst recht für den Großvater der Kinder, der ebenfalls viele Szenen zu tragen hat. Erst, als die Mutter spurlos verschwindet und der Großvater ins Koma fällt, bekommen die Kinder den Hauptteil der Perspektiven überlassen, aber da ist es letztlich schon zu spät.

Auch, dass der verschwundene Vater der Kinder zur schurkischen Hollow Earth Society gehört, erfährt man so früh im Buch, dass die Barrowmans offenbar darauf bauen, ihre Leser:innen hätten das schon wieder vergessen, wenn es am Ende des Buches als großer Knalleffekt präsentiert wird, der aber keinen Hund mehr hinterm Ofen herausholt. Spannend liest sich das Buch trotzdem, das Autorenteam brennt ein echtes Actionfeuerwerk ab, die Ereignisse überschlagen sich – nur hinterfragen darf man bloß nichts davon.

Da entwickeln sich die Fähigkeiten der Zwillinge mit Plotgeschwindigkeit: Sie geraten in eine Notsituation und können dann etwas, das sie vorher noch nicht konnten. Dabei sind sie eigentlich schon von Anfang an völlig übermächtig: Sie haben eine ständige telepathische Verbindung zueinander, die damit erklärt wird, dass sie eben Zwillinge sind; sie erwecken ihre Bilder zum Leben und sind die Mächtigsten ihrer Art seit tausend Jahren oder überhaupt, und haben sie am Anfang noch die Limitierung, dass sie gemeinsam arbeiten müssen, um etwas zu animieren, können sie das später auch unabhängig voneinander – oder können ganz aufs Malen verzichten und direkt in aus ihrer Vorstellungskraft heraus eine mächtige mythologische Kreatur beschwören.

Matt und Em gehören, Erbe ihrer Mutter, einer Gruppe an, die man »Animare« nennt, und da stellen sich mir meine Zehennägel auf: »Animare« ist ein Verb, kein Nomen, und nichts, mit was die des Lateinischen mächtigen mittelalterlichen Mönche, die den Begriff hier geprägt haben, einen Menschen bezeichnet hätten – »Animat«, er/sie animiert, wäre da eine bessere Wahl gewesen, und ich bin echt das ganze Buch lang immer wieder über den unglücklich gewählten Begriff gestolpert. Aber die Zwillinge sind nicht nur übermächtige Animare, sie sind von Vaters Seite her auch noch Guardians, gehören also zu den übernatürlichen Wächtern, welche an die Animare gebunden werden, um sie im Zaum zu halten. Eine Kombination aus beidem, das darf nicht sein, und die Geheimgesellschaft, die seit Jahrhunderten über die Geschicke der Animare wacht, würde die beiden am liebsten stilllegen – nur Statuten, die verbieten, an kindlicher Phantasie herumzuschrauben, verhindern, dass Matt und Em vor ihrem sechzehnten Geburtstag ihrer Fähigkeiten beraubt werden.

Trotzdem müssen sie, dramatisch übers Dach, drunter tun wir es nicht, aus ihrer Londoner Wohnung nach Schottland fliehen, um bei ihrem reichen Großvater, der in einer ehemaligen Abteil (die mittelalterlichen Mönche, wir erinnern uns) auf einer kleinen schottischen Insel lebt. Der ist selbst ein Guardian und schult die Kinder jetzt im Umgang mit ihren Fähigkeiten – dass zwei Zwölfjährige auch so etwas wie eine Schulbildung brauchen, wird an keiner Stelle thematisiert, und auch wenn das Vereinigte Königreich Heimunterricht erlaubt, gibt es ein Kurrikulum, nach dem die Kinder mehr lernen müssten als nur Animieren.

In Schottland treffen sie dann auch auf den gleichaltrigen Zach, der gehörlos ist – und schon sprechen die Kinder fließend Gebärdensprache, haben selbst bei widrigen Sichtverhältnissen, wenn sie nachts unterwegs sind, keine Verständigungsprobleme, und die von empathische Em steht auch schwuppdich mit Zach in ständigem telepathischen Kontakt, was keinmal wirklich erklärt wird, aber natürlich immer dann funktioniert, wenn der Plot es braucht. Auch alle Erwachsenen sind fließend in Gebärdensprache, selbst wenn sie die seit zehn Jahren nicht mehr gebraucht haben: Löblich, dass Zachs Gehörlosigkeit für ihn im Alltag keine Behinderung darstellt und ganz beiläufig thematisiert wird, aber tatsächlich liest es sich mehr, als ginge es nur darum, den Kindern Möglichkeiten zu geben, sich hinter dem Rücken der Erwachsenen lautlos zu verständigen, als wirklich die Lebenswelt und Wirklichkeit eines gehörlosen Jungen abzubilden.

Immer wieder werden Regeln aufgestellt und, wenn der Plot das so verlangt, über den Haufen geworfen. Erst heißt es, dass die Animationen nur in kurzem Abstand zum Animare und auf Sichtlinie lebendig bleiben – später ist davon nicht mehr die Rede, und im dramatischen Finale wird schon mal ein Dämon weit weg von seinem Animateur durch einen Bildschirm beschworen, der noch nicht mal mit dem Internet verbunden ist. Zwar wundert sich Em, wieso das plötzlich so möglich sein soll – beantwortet wird diese Frage aber nicht, stattdessen darf der übermächtige Dämon herumwüten und die Kinder durch ein dunkles Höhensystem jagen, und weil er den Kindern haushoch überlegen ist, braucht es dann wieder der Rettung durch einen Erwachsenen. Das ist typisch für Bücher, in denen die jugendlichen Held:innen sich actiongeladenen Herausforderungen, die mehrere Nummern zu groß für sie sind, stellen müssen: Da ist die Spannung und Gefahr spektakulär groß, macht viel her – statt kleineren Herausforderungen, welche die Kinder selbst lösen können.

Auch der Bildungsanspruch des Buches ist gering. Da gibt es ein paar Passagen, die im Mittelalter spielen – in einer nicht näher spezifizierten Zeit, in der Wikinger die schottische Ostküste heimsuchen – aber die sind mehr, wie sich Klein Fritzchen das Mittelalter vorstellt, statt echt den Alltag im Scriptorium abzubilden. Da wird Vellum dann auch schon mal aus Ziegenleder gemacht – die Kinder werden ja schon nicht wissen, dass Vellum immer aus Kalbshäuten gemacht wird, und auch sonst wirken die Details unüberzeugend und schlecht recherchiert. Selbst die Namen der Figuren in diesen Rückblenden wollen weder nach Schottland, noch ins Mittelalter passen.

Auch die Möglichkeit, den lesenden Kindern durch belebte Bilder Kunstgeschichte nahezubringen, wird nicht genutzt: Wir nehmen zwar mit, was Pointillismus ist, und begegnen zwei Bildern von Vincent van Gogh, der natürlich auch ein Animare war, aber das war es dann schon an kunstgeschichtlichen Fakten, und in der Hauptsache dreht es sich um einen fiktiven schottischen Maler und ein ebenso fiktives alptraumhaftes Gemälde, wo die Barrowmans ebenso gut auf Füsslis »Nachtmar« hätten zurückgreifen können und auf William Blake anstelle des fiktiven Duncan Fox – warum eine Chance vertun, den jungen Leser:innen beiläufig etwas beizubringen? Wenn ich daran zurückdenke, wie viel Allgemeinwissen ich in dem Alter von den Drei Fragezeichen gelernt habe …

So wirkt dieses Kinderbuch doch über weite Teile wenig kindgerecht. Ein Mann kommt ums Leben, und man muss das in seiner eigenen Perspektive erleben – etwas, das ich noch nicht mal in Büchern für Erwachsene gerne lesen mag. Auch Zach, der plötzlich ein meisterlicher Bogenschütze ist und dann dem Schurken gleich einen Pfeil ins Herz jagen muss – ganz zu schweigen von Monstern, Dämonen und kinderjagenden Geheimgesellschaften: Das würde ich keinem Grundschulkind zu lesen geben, und acht Jahre sind für solche Themen schlichtweg zu tief angesetzt. Nicht, dass Achtjährige dieses Buch nicht verschlingen würden, es ist leicht zu lesen und, wie erwähnt, spannend: Aber es gibt einfach so viel bessere Bücher für Kinder, in denen die Hauptfiguren vielleicht nicht die größten Superkräfte seit Menschengedenken haben und im Verlauf der Handlung nur immer stärker werden, aber ihre Probleme so lösen, dass man als Kind, und auch vierzig Jahre später, etwas für sich selbst mitnehmen kann.

Auf die Teile zwei und drei dieser Trilogie werde ich dann erst einmal verzichten, und auf weitere Romane des schreibenden Schauspielers und seiner Schwester ebenfalls. Ich hatte einfach ein anderes, vor allem aber ein besseres Buch erwartet als dieses ärgerliche Klischeefeuerwerk. Und die Hohlwelt – die überlasse ich dann doch lieber getrost den Verschwörungstheoretikern. Sollen sie sich mit den Flacherdlern rumschlagen: Auch wenn am Ende von Hollow Earth noch viele Fragen offen und Handlungsstränge ungelöst bleiben, ich bin raus.

Kommentare