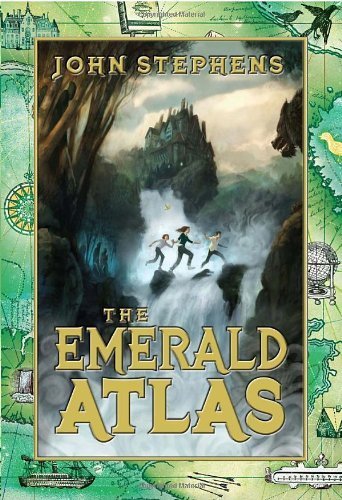

Dieses Buch kam ungeplant: Bei der Rückreise von einer Convention in New Jersey kamen wir früh – viel zu früh – am Flughafen Newark an, und erst nach dem Einckecken unseres Gepäcks ging mir auf, dass ich damit auch alle meine Bücher aufgegeben hatte, im Handgepäck war nur mein Laptop und das Schreibzeug. Doch jeder gutsortierte Flughafen hat eine Buchhandlung, die auf begrenztem, teuer bezahltem Raum zumindest die aktuellen Bestseller vorrätig hat. Eigentlich suchte ich nach einem handlichen Taschenbuch, aber statt dessen sprach mich ein hübscher Hardcover-Band an, mit smaragdgrünem Schutzumschlag und dem ansprechenden Titel The Emerald Atlas. Dazu klang der Klappentext nett, und überteuert erschien das Buch auch nicht: Also, es wurde gekauft, und da wir die nächsten drei Stunden mit multiplen Tassen Kaffeespezialitäten in einem Starbucks verbrachten, hatte ich auch schon das halbe Buch durch, bevor ich auch nur im Flugzeug saß. Und dabei blieb es erstmal. Ich kann im Flieger weder lesen noch schreiben.

Und nach der Rückkehr dauerte es eine Weile, bis ich wieder in das Buch hineinkam. Was mich in Newark noch mehr oder weniger begeistert hatte, wurde bald zu erst einem zähen und dann zu einem ärgerlichen Stück Jugendliteratur. Erst einmal stellte sich der Klappentext jenseits des Jetlags als doch ziemlich konventionell heraus: Drei Kinder verlieren auf mysteriöse Weise ihre Eltern, werden von Waisenhaus zu Waisenhaus gereicht, landen am Ende in einem unheimlichen Herrenhaus und werden in ein phantastisches Abenteuer verwickelt, das darauf hinausläuft, dass sie die Welt retten müssen. Das wäre jetzt per se nicht so schlimm, wenn das Buch dafür gutgeschrieben wäre oder zumindest gut geplottet, aber an letzterem scheitert The Emerald Atlas dann. Zeitreisen sind immer heikel, nicht erst seit Doctor Who, und wer hin und her springt und hier und da ein bisschen verändert, kommt leicht durcheinander. Und so endet auch dieser Trilogieauftakt in einem Gewusel, das die Folgebände fürchten lässt.

Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber ich zumindest erinnere mich an nicht mehr viel aus der Zeit, als ich vier Jahre alt war. Sicher werde ich schon damals das ein oder andere versprochen haben – zum Beispiel, auf meine kleine Schwester aufzupassen oder nicht meinen ganzen Schokoladenadventskalender gleich an einem Stück lehrfuttern, und zumindest von letzterem musste ich mir sagen lassen, dass ich es nicht gehalten habe – aber ich würde nicht mein ganzes Leben auf irgendwas, das ich als Vierjährige weit entfernt von Volljährigkeit oder Geschäftsfähigkeit von mir gegeben habe ausrichten. Nicht so Kate. Weil Kate mit vier Jahren den Eltern versprochen hat, ihre Geschwister zu beschützen – ja, da sehe ich auch eine Mitschuld bei den Eltern, sowas verlangt man nicht von einer Vorschülerin – ist sie jetzt ernst und freudlos und hat nichts anderes im Sinn, als das Wohlergehen von Michael und Emma sicherzustellen.

Tot sind sie nicht, die Eltern der drei, aber verschwunden, und um die Kinder in Sicherheit zu bringen, bekommen sie den unauffälligen Tarnnamen »P« verliehen – ja, hier sehe ich eine Mitschuld bei den Rettern – und erleben fortan Abenteuer, die sich nicht entscheiden können, ob sie haarsträubend unrealistisch und witzig sein sollen, oder nur haarsträubend unlogisch und ernstgemeint. Die Kombination großes Mädchen-mittlerer Junge-kleines Mädchen/Die Vernünftige/der Brainiac/das Gör erinnert jedenfalls an Lemony Snickets Beaudelaire-Kinder, und dass auch Stephens versucht, manchmal witzig zu sein und sich selbst doch viel zu ernst nimmt, wirft bei mir die Frage auf, inwieweit diese Parallele zufällig ist. Erst mal ist das Ganze vielversprechend: Die Kinder landen in einem menschenverlassenen Dorf, in einem Waisenhaus, in dem es außer ihnen selbst kein einziges Kind gibt, und stoßen auf geheimnisvolle alte Fotos und ein Buch, mit dem sie in die Vergangenheit reisen können, wenn sie ein Foto des gewünschten Zeitpunkts hineinlegen: Alles nach meinem Geschmack, und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch das Gefühl, ein richtig gutes Buch in Händen zu halten.

In der Vergangenheit gibt es in Cambridge Falls nicht nur Kinder, sondern auch die bezaubernde, feengleiche und selbstverständlich abgrundtief böse Countess, die mit ihrem ihr Heer von Ghulen eine Terrorherrschaft walten lässt. Sie ist auf der Suche nach genau dem Buch, das die Kinder gerade haben, aber jetzt wird es wuselig, und mit dem Autor gehen die Pferde durch. So können zwar die Kinder mit dem Buch durch die Zeit reisen, das Buch selbst jedoch nicht, so dass sie ohne Buch in der Vergangenheit stranden – wäre so weit logisch, das Motto »Das Buch kann in jeder Zeit nur einmal existieren« ist ja durchaus sinnvoll, würde gegen diese Regel nicht an drei Stellen wieder verstoßen. So geht es munter durch die Zeiten, mal hin und mal her und mal noch weiter zurück, bis man nicht mehr weiß, wer wann wo was tut. Anstrengend auch, dass die Kindergruppe an verschiedene Schauplätze aufteilt wird, das nimmt noch mehr von der Übersichtlichkeit.

Vor allem aber muss man, wenn man mit Zeitreisen arbeitet, genau darauf achten, was man tut. Da ich Day of the Tentacle fünfmal durchgespielt habe, bin ich ein Experte für so etwas, und man wünscht sich, auch John Stephens hätte mal den Hamster in die Tiefkühltruhe gesteckt und dafür gesorgt, dass ein Staubsauger im Keller steht. Aber leider wird er genau hier schlampig. Wenn der falsche Sohn der Zwergenkönigin auf dem Thron sitzt, der die Kinder zu lebensgefährlichen Abenteuern zwingt, und einer in die Vergangenheit reist und dafür sorgt, dass die Zwergenkönigin noch ein Testament aufsetzt, damit der richtige Sohn ihr nachfolgt, dann taucht nicht plötzlich nur eine Einheit mit Männern des Guten Königs Robbie auf – dann verschwinden auch sofort alle Spuren von König Hamishs Regime, einschließlich der Truppen, die gerade die Kinder in ihrer Gewalt haben: Denn von dem Moment an war Hamish niemals König. Zeitreisen sind nicht nur dafür da, einen Deus ex Machina auftreten zu lassen.

Aber genau da liegt mein Hauptproblem mit dem Buch: Die Gefahren, denen die drei Geschwister ausgesetzt sind, sind so entsetzlich, so groß, dass die Kinder keine Chance haben, sie selbst zu bewältigen. So wird im entscheidenden Moment die Arbeit immer von anderen erledigt: Sei es durch plötzlich auftretende Zwergenkönige, den barbarischen Kämpfer Gabriel oder den mysteriösen Magier Doktor Pym, und dass dessen Name auch mit einem P anfängt, ist sicher kein Zufall – ich wette, in einem der späteren Bände dieser Trilogie wird er sich als verschollener Vater oder Großvater herausstellen – und wenn als Knalleffekt am Schluss der Boss der Countess auftaucht, sie erledigt und wieder geht, ist das absolut unbefriedigend – nicht nur für mich, sondern vor allem für alle Kinder, die dieses Buch lesen. Ich zumindest habe bei Kinderbüchern den Anspruch, dass dort Kinder selbst etwas schaffen und nicht nur zuschauen, wie andere ihnen das abnehmen. Auch wenn dafür die Gefahren kleiner und die Gegner schwächer sein müssen: Auf die Ghule, die Wölfe und die gefolterten Kinder hätte ich durchaus verzichten mögen.

Schade, das Buch hatte wirklich gut angefangen. Aber ungefähr an der Stelle, wo ich meinen Kaffee aufhatte, begann es sich dann so sehr zu verzetteln, dass am Ende nicht mehr viel davon übriggeblieben ist. Ziemlich genau festmachen ist es an der Stelle, wo die Perspektive plötzlich wechselt und nicht mehr bei Kate liegt, oder bei ihren Geschwistern, was ich ja noch verstehen könnte, sondern bei Gabriel – und ab da ist klar, dieses Buch geht den Bach runter. Die weiteren Bände der Trilogie sind noch nicht erschienen, und ich kann noch nicht sagen, ob ich sie mir antun werde – grundsätzlich halte ich wenig davon, angefangene Reihen nicht zu Ende zu bringen – aber ich werde zumindest die Klappentexte abwarten, und ob auch diese Bücher auf Deutsch so strunzblöde Namen haben werden. The Emerald Atlas ist ein toller Titel. Emerald: Die Chroniken vom Anbeginn ist es nicht, vor allem, wenn das Buch für eine Zielgruppe ist, die zu jung ist, um zu wissen, dass mit diesem Fremdwort der Smaragd gemeint ist. Letztlich ist es egal. Der Titel reißt das auch nicht mehr raus, und auch nicht noch weiter runter: Es ist einfach ein bedauernswert schwaches Buch.