Warum Menschen mit psychischen Erkrankungen Bücher schreiben, liegt auf der Hand: Der Prozess des Schreibens hilft, die Narben in der Seele aufzuarbeiten, sich literarisch von Kindheit, Krankheit und Trauma zu distanzieren, und am Ende steht das befreiende Gefühl, endlich einmal alles losgeworden zu sein. Aber warum muss das verlegt werden? Und warum gelesen? Tatsächlich gibt es einen großen Markt für Leidensberichte. Das können nicht nur andere Betroffene sein, die sich aus diesen Werken Lebenshilfe versprechen und sich sagen »Wenn sie das geschafft hat, kann ich das auch« – so viele Betroffene gibt es dann doch nicht, zum Glück. Den Großteil machen also wohl die Sensationstouristen aus. Leute, die sich plötzlich richtig gut fühlen, wenn sie lesen oder sehen, dass es anderen noch viel viel schlechter gibt.

Während der Lektüre von Weniger als Nichts habe ich mich mehrmals gefragt, warum ich mir das Buch überhaupt ausgeliehen habe, warum ich mir seinen schwerverdaulichen Inhalt antue – Neutrales Interesse? Mitleid? Identifikation? Sensationsgier? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber ich habe es gelesen, und gelitten, bis zum Schluss.

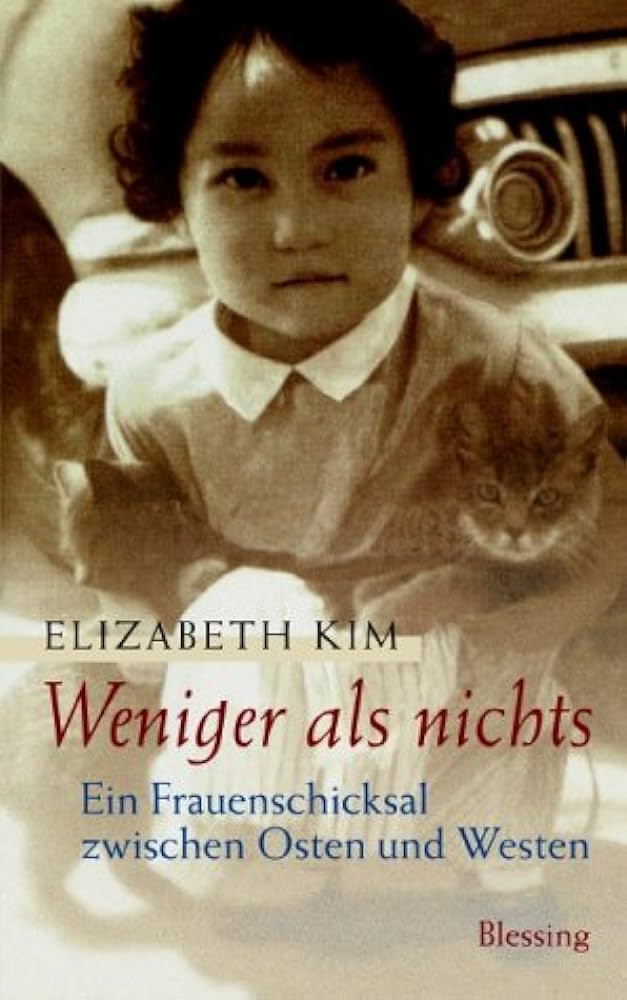

Niemand weiß, wie alt Elizabeth Kim wirklich ist, nicht einmal sie selbst. Ihr Geburtstag, sogar ihr Geburtsjahr, sind so unbekannt wie der Name, den sie vielleicht einmal hatte, bevor sie durch Adoption Elisabeth Kim wurde. Ihr Leben war schrecklich, und als habe es von Anfang an darauf abgesehen, eines Tages zu einem Buch zu werden, wurde es immer und immer schrecklicher. Dieses Buch erzählt das Leben einer Unperson – geboren in der Umgebung Seouls als Tochter eines Amerikaners und eine Koreanerin, die sich nicht nach der Schande des Verlassenwerdens und der Schwangerschaft nicht dramatisch das Leben nahm, wie uns die Mme. Butterflys dieser Welt lehren wollten, sondern lebte und leben wollte, zusammen mit ihrer kleinen Tochter.

Idyllisch sind sie, die Szenen bitterer Armut am Rande eines koreanischen Dorfes, wo sich Mutter und Tochter von Herzen lieben – bis die Mutter von ihrem eigenen Vater umgebracht wird. Ehrenmord würde man so etwas heute nennen, die Koreaner haben vielleicht ein anderes Wort dafür. Die kleine Tochter muss alles mitansehen, darf aber überleben, in einem Waisenhaus, in dem unter amerikanischer Missionsherrschaft die Kinder in Käfigen gehalten werden. Aber es wird schlimmer: Adoptiert wird das Kind ausgerechnet und unbesehen von einem kalifornischen Predigerpaar, weniger christlich als mehr fundamentalistisch. Dort wird das Kind – nun Elisabeth – systematisch und schmerzhaft amerikanisiert und christianisiert; die koreanische Heimat aus ihr hinausgeprügelt. Es folgt eine frühe Ehe, die, wie zu erwarten, noch schrecklicher ist, am Ende verlässt Elizabeth mit ihrer geliebten kleinen Tochter den prügelnden Ehemann, um ein neues Leben in Freiheit zu beginnen.

Aber das Buch hat kein Happy End. Es hört nicht damit auf, wie Mutter und Tochter in inniger Liebe und bitterer Armut am Rande einer kalifornischen Stadt leben – es endet mit Zusammenbrüchen. Unfähig, ihr eigenes Leben zu leben, definiert sich die Mutter durch die Tochter, und als diese erwachsen ist und fortzieht, wird Elizabeth von ihren Dämonen eingeholt. Sie lässt sich therapieren und schreibt ein Buch. Und man kann nur hoffen für sie und für die, denen es ähnlich ergangen ist, ohne dass man je von ihnen hört.

Es ist gutgeschrieben, fesselnd, aber beklemmend. Es macht so wütend, dass man es in die Ecke werfen will, dass man sich fragt, warum man überhaupt noch weiterliest. Elizabeth hat einen guten Stil; aus der lebenslangen Liebe zur Lyrik ist nicht nur Überlebenswille gewachsen sondern auch unabsprechbares literarisches Talent. Aber die Erzählung ist oft sehr distanziert; man merkt die Mauern, die Kim zwischen sich und ihrer Vergangenheit aufgebaut hat, und auch wenn sie in der Ich-Form erzählt, ist die kleine Elizabeth doch zu einem Mädchen in einer Geschichte geworden, einer fremden Kunstfigur, über die man schreiben kann, ohne sie zu sein. Dieses Phänomen ist keines, sondern einfach typisch für Lebensberichte von Kranken und Traumatisierten; wenn man es einmal niedergeschrieben hat, ist es nur noch auf dem Papier und nicht mehr geschehen.

Ten Thousand Sorrows ist der Originaltitel des Buches, gelungener als das reißerische Weniger als Nichts, Untertitel zum Abgewöhnen: Ein Frauenschicksal zwischen Ost und West. Zehntausend Sorgen sind in diesem schmerzhaften Buch versammelt, passend zu einer buddhistischen Redewendung, aber auch zu den Erklärungen der Adoptiveltern, die Boschs Apokalypse über das Kinderbett hängen und erklären, Leid und Schmerz seien notwendig, um Christus zu erfahren und seine Schmerzen zu teilen – und stigmatagleich gräbt das Kind seine Fingernägel tief in die Handflächen, um sich durch Schmerz selbst zu erfahren… Ein schreckliches Buch, ein unbequemes Buch, ein aufwühlendes Buch. Wer mag, darf es gerne lesen, es ist durchaus gut – aber man überlege sich dennoch zweimal, ob man es wirklich lesen will, und wenn ja, warum.